骨法用筆

這是謝赫"大法"中的第二條。"骨法"系指形體結(jié)構(gòu).包括面貌、骨骼的部位,"用客'概指筆下所表現(xiàn)出來的技巧。連起來講,是說明用筆不能脫離開形體與結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性,二者是緊密相連的。

晉代顧他之已經(jīng)提出了骨法的要求,但他尚未與用筆聯(lián)系在一起,邁過今天廣大國畫家的實(shí)踐,對合法用筆方面又有了新的涵義。這是因?yàn)檫^去謝赫"六法"的制定是專對人物而言的,現(xiàn)在用這一條指導(dǎo)繪畫,既應(yīng)體現(xiàn)其原有的同于人的結(jié)構(gòu),又應(yīng)體現(xiàn)用筆之骨力。在用筆方面,也比古代的線法描法,有了更多的發(fā)展,即狀物寫形中,同時(shí)要使用筆與形體一致一,不綿軟、不纖弱。單從用筆的要求上,荊浩還提出過筋,皮、骨、肉的四勢之說,更加豐富了不同等線之變化。

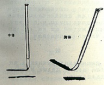

中鋒與倒鋒

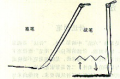

毛筆的筆頭共分三段,最關(guān)的部位是筆尖.中部是筆膻,與管相接沙為筆很。通常繪畫使用的是筆根以外具有彈性的部位,國畫一切技法變化.都是筆鋒與筆膽作用于紙上的結(jié)果。

中鋒執(zhí)筆是將筆管垂直.與紙成90度.筆尖正好留在墨線中間,畫出的筆線挺拔流暢,一般使用于勾勒人的面部及衣紋等各種物體的輪廓線。側(cè)鋒的執(zhí)筆是把筆管橫臥。與紙成各種角度.筆尖不在墨線中間.筆尖一邊光。而筆腹的一邊毛,并有飛白的效果,山水人物畫在皴、擦部位上多用劇鋒,畫出的線有厚、重、毛的感覺。在輪廓部位上多使用中鋒為佳。除了

白描以外,一幅畫常要中、側(cè)鋒合用,大多數(shù)畫家是如此,但也有象元代畫家倪云林偏愛用側(cè)鋒去畫山石的。

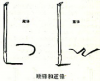

藏鋒與露鋒

為了使筆線含蓄而不露火氣,有意去溫滅筆鋒的痕跡,以強(qiáng)調(diào)某些物體的質(zhì)感,就要采用成鋒,藏鋒的用筆有鈍拙之意味。

露鋒用筆是在筆畫首尾處都留下明顯的筆痕,看起來全角有些刻露。藏鋒和露鋒,在書法上吸取了許多經(jīng)驗(yàn)。成鋒的筆法,一種是采用了書法的道太平出法,即在落筆時(shí),線條當(dāng)注右行的筆先注左行,收筆時(shí)再向左縮回,于是頭和尾的鋒芒裹藏在內(nèi)了。另一種藏鋒是"'虛落"的辦法.就是注右行的筆線。由于快速行筆,而是以含蓄之筆勢落到紙上,收筆時(shí)又揭筆左目而起,藏鋒之筆勢.好似在懸空作勢完成的。?

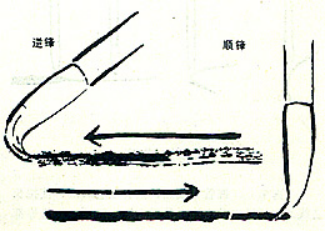

凡是按照自然書寫習(xí)慣順序行筆的,都叫順鋒,比如畫一道線,一般習(xí)慣都是由左往右拉,要是畫直線,一般則由上至下拉,這樣的筆鋒則呈順勢,如果采用相反的方向,把筆鋒逆轉(zhuǎn)來畫,筆鋒也采用逆勢,這就是逆鋒用筆。

還有一種逆勢,是筆鋒方向正在向古行筆時(shí),中間突然逆問,筆毫則逆著紙面磨擦而前進(jìn),趁著這種散開的筆頭畫下去。。可取得另外一種效果。

凡表達(dá)光滑平整之物體質(zhì)感,可以用順鋒,獲得圓潤、流暢的效果。凡表達(dá)一些粗糙物體的質(zhì)感,以逆鋒的效果為佳,亦叮斟酌內(nèi)容之需要,使順鋒送鋒交互使用。

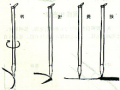

轉(zhuǎn)折提按

"書"是畫圓的手段,'析'是畫方的手段,'嗯'是畫細(xì)的手段,"按"是畫粗的手段。就其形成線的基本形狀來說,就是方圓粗細(xì)。線法可以千變?nèi)f化,其基本行筆不外是圓和方兩個(gè)最基本線型,由此變化而至于無窮。

畫方線的轉(zhuǎn)折處,稱為橋筆,行筆當(dāng)折時(shí)按一下筆鋒而成橋。但圓的轉(zhuǎn)法與折不同,在轉(zhuǎn)彎處要把筆。管輕輕捻動(dòng)一下,這樣的轉(zhuǎn)筆可混去生硬的痕跡,墨也不會滲出疙瘩來。如畫人臉的輪廓、梅花瓣,都多用圓勻之線型,轉(zhuǎn)運(yùn)流暢的畫出。。'

又由于一根線條在勾勒農(nóng)紋及樹干時(shí),要求有粗。細(xì)之變化,就必須有時(shí)給筆鋒的壓力大些。而又有味把醫(yī)力減少、以提筆運(yùn)行,而產(chǎn)生出婦線來。。

圓轉(zhuǎn)筆,圓轉(zhuǎn)時(shí),可輕輕捻動(dòng)筆管使線圓勻。

“拖筆”,握管處要高,而且要懸肘畫,使拉長之線條有舒暢流之姿,象畫水紋、荷梗、藤蔓等都可以使用此法。

“戰(zhàn)筆”,是在行筆中微有抖動(dòng),以避免線紋之光滑板滯.如十八描中的戰(zhàn)筆水紋措,畫石頭的角校坎坷之狀,以及遠(yuǎn)視覺的線紋.都可以用這種戰(zhàn)筆來表現(xiàn)。表現(xiàn)于用筆上,是手指提頓顫抖中行筆,畫出的線型,有象枯藤繩索,遲澀而又凝重。

勾

國畫用線條表現(xiàn)物象、表現(xiàn)山水或人物之衣紋.及動(dòng)物的羽毛、流水的浪波。許多物象的完成手段都用“勾”形式的人物畫.更是用線勾出來的。至于富有民間色彩的年畫。也是單線平涂。山水畫的初級階段,山石樹木也全用勾勒,直到南來馬遠(yuǎn)、夏去的山水,還喜歡采用勾析法。唐、家山水技法在發(fā)展中,逐漸增多被擦點(diǎn)染的成分。從中國畫的總體看,技法里很多樣,仍多數(shù)離不開'勾"。如句和染結(jié)合使用的叫勾填或勾染,勾和點(diǎn)相結(jié)合的,有先點(diǎn)墨葉后勾葉脈,稱做勾花點(diǎn)葉。山水畫中先勾輪廓后皴石紋的,稱做勾皴。可見"向"是中國畫造型的主要手段。句法不同其效果亦不同,如寫字,分楷書和草書,國畫分工筆和寫意。國畫要根據(jù)畫法的不同來確定句法,如是工筆畫,就要用楷書的筆法來勾,如果是畫寫意畫、就得用草書的筆意勾,既可用中鋒、側(cè)鋒勾,也可以中、側(cè)交互使用。虛實(shí)、粗細(xì)、毛光、方圓的線,根據(jù)千變?nèi)f化的描寫物而變換使用。

皴

前面提到,坡是后來逐步發(fā)展起來的技法,隋代展子虔的《游春圖》中,還沒有被筆。皴是中國山水技法逐步完善的標(biāo)志。

皴的功能在于輔助勾線時(shí)所未盡完成的效果,包活物體的體積、陰陽、紋理、質(zhì)感,進(jìn)一步填充完成。所以被不能唱主角戲,一般作畫順序是先勾后皴,隨勾隨皴。如果畫山石分成幾塊來皴,要注意留下補(bǔ)皴和染色的余地。

一皴還可造成距離感人,如近處山石多被成凹凸之感,中遠(yuǎn)漸稀,遠(yuǎn)景則可以略而無皴,過去說“遠(yuǎn)人無目”、"遠(yuǎn)水無波'",這里也可以說成是"遠(yuǎn)山無皴"。

過去人物無皴,現(xiàn)代人物畫凡是分面處,多有用皴法來表現(xiàn)的,以加強(qiáng)肌膚之質(zhì)感,衣紋的皺折在形體隆起處,也有用皴以助效果的,甚至老人的胡須也用皴筆表現(xiàn),因此皴法已從山水引用到人物畫花鳥畫等方面,在畫樹干鳥背的絨毛、花瓣,部他的施皴,會有充實(shí)之感。皴與色在用筆上技法不同,皴用側(cè)鋒多,筆觸紙面的筆感輕些,而勾多用中包身契,且筆感要沉重一些,皴時(shí)也應(yīng)當(dāng)見到筆鋒才有力量。

擦

“擦”是橫臥筆尖,輕輕地用筆腹蘸著淡墨在皴過的山石樹皮上擦拂。以增強(qiáng)厚度和毛的感覺。在使用擦筆時(shí),要使筆頭的水分少一些,否則就變成染了。在使用擦筆時(shí),把一些片斷分散的鼓點(diǎn)進(jìn)一步連接起來了,效果會逐漸統(tǒng)一。在山水畫中常常是鼓擦并提,二者的技法比較接近,所不同者,技法應(yīng)程調(diào)筆鋒,而擦法要把筆鋒減弱。

點(diǎn)

先談?wù)匋c(diǎn)在國畫中起什么作用。

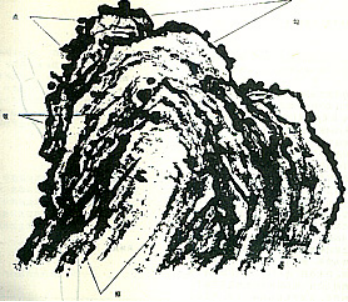

宋代郭熙給點(diǎn)下過一個(gè)十分確切的定義:"以筆端而注之謂之點(diǎn),點(diǎn)施于人物,亦施于木葉"。清代后岱則認(rèn)為"蓋點(diǎn)苔法為助山之蒼茫,為顯墨之精彩。"(《繪事發(fā)微》)。用代唐志契更認(rèn)為"畫不點(diǎn)苦,山無生氣"。郭熙先說點(diǎn)之用筆是以筆尖注成的,又談?dòng)猛荆兄谌宋飿淠局褂茫梢娝未谌宋锷剿嬛校咽肿⒁獾近c(diǎn)的作用,并且大量使用了。

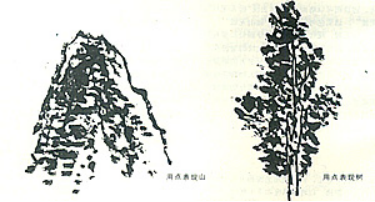

在中國山水畫中,"點(diǎn)"是概括多種形象的符號,比如一個(gè)大的點(diǎn)可以完成一個(gè)遠(yuǎn)山的淡影,或者一個(gè)大瓜,一片葉子,一般這樣的六點(diǎn),國畫上也稱作八小一些的點(diǎn)子用處最多,比如宋代米蒂父子所畫山石,完全用點(diǎn)來完成,創(chuàng)為米點(diǎn)被法。點(diǎn)在山石上的苦,非有所專指,它概括著許多樣蒙茸叢生的野、野花、野樹。點(diǎn)在樹b的點(diǎn),便是籠統(tǒng)一些的樹葉,但前整樹頭形狀組成而點(diǎn)出的圓點(diǎn)、直線、橫點(diǎn)、斜點(diǎn)之類,也可以是專指一種樹科的,點(diǎn)多是墨筆點(diǎn),而后罩上顏色。點(diǎn)的用色之法,一般在墨點(diǎn)上罩以草綠或花青,也可以直接用白粉點(diǎn)出梨花或梅花,紅粉點(diǎn)可表示桃花或紅梅,如果直接用石綠石青點(diǎn)即可表明是樹葉了。今天國畫家對技法有許多探索,使勾點(diǎn)和點(diǎn)染的技法越來越發(fā)展。比如畫人的頭發(fā),也有用筆點(diǎn)的。然拮乘著潮濕不干時(shí),破筆少加勾絲,山頭如是點(diǎn)。也可略加皴,有渾然一體之效。

以上指寫意車,如是工筆點(diǎn)染,大多是把樹點(diǎn)先有規(guī)律的組合起來,再染上應(yīng)敷的顏色,人物畫有些地方可點(diǎn)出,如人的面部顏色嘴唇顏色,全用平涂亦很死板,若按人面肌肉,分面點(diǎn)染出業(yè),就可使陰陽濃淡之間,一筆即可完成,而使形、色、質(zhì)俱備。

中國畫把點(diǎn)常視作最后一道工序,如眼之點(diǎn)睛,山水畫之最后醒提,即用點(diǎn)來解決。明代畫家沈石田,對點(diǎn)苔特為慎重,據(jù)明人李日華記載:“嘗聞白石翁集畫一篋,俱未點(diǎn)苔,語人曰“今日意思錯(cuò)鈍,俟精明澄澈時(shí)為之耳”。沈石田和文征明都是點(diǎn)苔能手,沈石田的苔點(diǎn),真是下筆有八面鋒芒之感,用筆蒼老鈍拙,他和梅道人都可稱為點(diǎn)苔畫手之冠。

絲

“絲”有兩種筆法,一種是常見的尖筆絲,用在畫人物的頭發(fā),胡須、鳥獸、羽毛、皮衣皮帽等,使用特別的小紅毛,一根根畫出來,工筆畫大都采用此法。另一種是用散鋒來絲,就是把毛筆的頭捻開壓平,利用這種扇鋒,一下即可畫出很多根細(xì)的毛。

絲毛也有"干絲"和"濕絲"的不同畫法。如畫老虎或鳥的毛羽,千畫時(shí)一根根把毛畫好,再行染色染墨,也可以先行著色,趁濕來絲毛,畫人物的頭發(fā)、胡須也可這樣做。

枯筆

化簽是當(dāng)筆蘸墨后,型塑嘆五色筆頭合墨量漸少,筆鋒經(jīng)過連續(xù)運(yùn)筆,呈現(xiàn)不整齊的筆毛,可畫出干枯的筆意,如桔樹皮,石頭表層。都可用粗筆去畫。清代有位花鳥畫家虛谷,最長于用枯筆作畫,形成他獨(dú)特之畫風(fēng)。

飛白

飛白原為古代書法中的一體,是東漢書法家蔡邕看到工人拿著刷子刷墻,有所啟發(fā)而創(chuàng)造。畫家把此法移到國畫上。它與枯筆的不同點(diǎn),在干枯筆用的干筆多,飛白是借重散鋒的效果,畫虛處的山石、皮毛、網(wǎng)絡(luò)、柴草,或畫不經(jīng)意的地方,也可具有錐畫沙的效果。

大膽落筆 細(xì)心收拾

中國畫大膽用筆,不宜拘泥,要求流暢一氣,不凝滯,不呆板。怎樣才能做到這樣的用筆,主要應(yīng)注意;先立其意后落筆,"胸有成竹"而后下筆,這當(dāng)然不是漫無法則的亂畫一氣。這種大膽的來源、是憑著技巧的熟練性,如對人物組織安排,衣紋的來龍去脈,構(gòu)圖的疏密聚散,都須心中有數(shù),而不是現(xiàn)想現(xiàn)畫,臨時(shí)對付。

但是無論多么高明的畫家,如何審慎的構(gòu)思和草稿,落筆之后,也會出現(xiàn)兩種結(jié)果:一種是予期的效果,有的已表達(dá)出來;另一種是力不從心,出現(xiàn)某些粗忽不到之處,這就有待于畫家"細(xì)心收拾"。即是說,有些筆墨間的對比,只有在有了一些初步效果后,再加增益和潤色,比如說,如果干筆大多,再補(bǔ)襯一些濕筆,某處過于空疏,再補(bǔ)一點(diǎn)實(shí)處,墨色暗淡,再勾提一二筆,以增精神。

'即是收拾,也要細(xì)心揣磨,如果確是敗筆大多,無法收拾時(shí),那就要總結(jié)失處何在,重新再畫。所以說收拾也僅只限于主體用筆上的加工和潤色,這里也應(yīng)有主次之分。

力透紙背

用筆功力深的人,可以力透紙背,這并不是說,真的每~道筆畫都可透入紙背面,而是就國畫用筆沈宕札實(shí)而言。過去"書畫同源",如果是從用筆都應(yīng)具備力量,講求筆法而言,倒是很對的。

初學(xué)國畫的人,常常失之于軟弱浮飄,雖然形象畫出來了,但用筆軟弱,不耐人欣賞玩味。要做到筆力沉著,一方面是在臨摹中認(rèn)真的磨練,包括用書法來練筆。所謂"百煉鋼化為繞指柔'",不管是濃墨;淡墨;也不管是快筆、慢筆,都要畫得不浮不滑。要達(dá)到以上的技巧,還可以參照古代書法家的要求,象話遂良所追求的'下降p泥"和"錐畫沙";鄒彤追求的'斯機(jī)股";顏真卿追求的"屋漏痕";懷素追求的"壁訴"等,都是艱苦煉功而取得的實(shí)際體驗(yàn)。

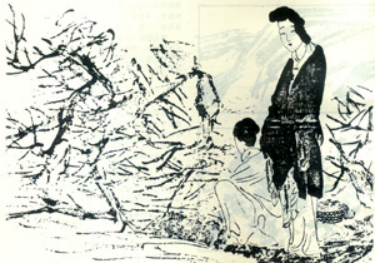

工筆 寫意 兼工帶寫

幾細(xì)筆工謹(jǐn)勾勒,或單用白描,或填染重彩,都屬于工筆一類。凡粗略簡化其用筆,或點(diǎn)染,或潑墨的,都屬于寫意畫一類。凡兼用這二者的方法,使工筆略為隨意些,而寫意又略帶工整者,叫半工半寫,兼工帶寫,或者叫小寫意。前面曾以書法做比方,工筆如楷書,寫意象草書,兼工帶寫等于行書。

初學(xué)國畫宜于工筆人手。常有習(xí)畫不久的青年,入手的基礎(chǔ)不多,也愛粗筆大抹一番,這樣學(xué)畫不容易深入。即使學(xué)習(xí)寫意畫的,在收集寫生素材期間,也應(yīng)采用工筆的方式最好。因?yàn)閯?chuàng)作所需用的材料是越細(xì)致越具體越好。只有在具體細(xì)致的原始材料上;才更便于概括提煉,如果在收集材料之初,就畫得很空,這樣對對象的了解也不會十分深入。

書畫同源

中國文字是由象形文字發(fā)展而來的,它的雛形象簡單的圖案。后來在中國書畫的發(fā)展中,一直有互為增益晴雨之功,加上中國畫以線為主的骨法用筆,就又有"工畫者多善書"之說。元代書畫家趙子昂有一首專門體會書畫互補(bǔ)的詩,"石如飛白木如箱,寫竹a目金入鐵通,苦也有人能會此,須知七畫本來同"。即指以書法人畫。沈石田受用篆法,趙之嫌用隸法,吳昌碩用石鼓文,徐渭用草書,可稱是善于貫通書畫腳。

作為錘煉畫線的手段,增強(qiáng)民族傳統(tǒng)的特點(diǎn),國自帶著拿~點(diǎn)書法是必要的。但是過去強(qiáng)調(diào)到不恰當(dāng)?shù)某潭龋f是"書畫異名而同體"也是不恰當(dāng)?shù)模容^貼切的說法是黃山谷的見解"畫之關(guān)組透入書中,則書亦透入畫中矣"。書畫家趙之謙的"直從書法演畫法,絕技未敢談其余"。但把他的書法和畫對照起來看,還不能就說是直接在書法中演出的,二者究竟有所區(qū)別。

畫家兼擅書法,自古有之.其益處是:一可增強(qiáng)骨法用筆;二可提高題款水平;三可體會計(jì)白當(dāng)黑的布局。古今對書畫兼通的,歷代不乏其人,如宋代的蘇東坡,元代的柯仲平,明代的文微明,清代的鄭板橋等人。他們各有精深之論見,如元代王蒙的鼓法中,常常雜以篆隸奇字;趙之謙"以篆隸書法畫松";鄭板橋"要知畫法通書法,蘭竹如同草隸殘';石濤'右人以八法合六法,而成畫法,故余之用筆勾勒,如篆、如草、如隸等法"。都可說明他們在不同程度_L,汲取了書法中的養(yǎng)分,使繪畫筆法為之一新。

摘自《中國美術(shù)網(wǎng)》